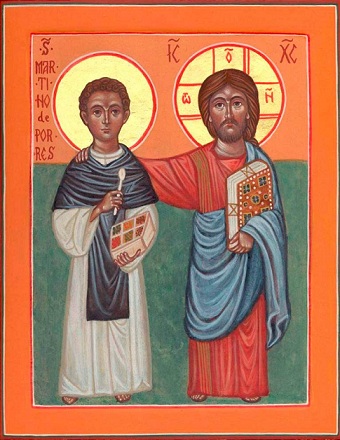

Martín, ayúdame a llevar la cruz.

¡Dios mío, Redentor, a mí tanto favor!

Una vida como la de Martín, consagrada por entero al servicio de los demás, con perfecto olvido de sí mismo, no se explica sin una intensa vida interior, sin el acicate de la caridad, que, como dice Tomás de Kempis, aun abrumada por la fatiga, no llega a sentir el cansancio. Ya hemos visto cómo desde su juventud se sintió atraído por el amor a la Cruz de Cristo. Esta inclinación de su voluntad fue acentuándose en su ánimo por la acción de la gracia hasta llegar a convertirse en verdadera pasión. Entonces pudo repetir el humilde Hermano lo que decía el Apóstol de las Gentes: No yo sino Cristo vive en mí. A esta identificación con el modelo de todos los predestinados llegó Martín por el único camino que conduce a tal grado de santidad: por la vía de las humillaciones y de la total abnegación. Humilde como la tierra fue Martín y su penitente afán, como vamos a verlo, tiene algo de asombroso, pero la humildad y la mortificación del lego dominico no fueron sino los medios por los cuales se dispuso su alma a unirse estrechamente con Dios, traspasando los umbrales de la ordinaria comunicación de la criatura con su criador y entrando de lleno por las vías sobrenaturales de la contemplación y de la vida mística.

Martín, aun cuando a primera vista no lo parezca, fue un contemplativo y, repetimos, no se explica la efusión de su caridad, fuera de este supuesto. Llegó a lo más alto de esta escala de Jacob, pero antes de considerarlo en la cumbre del monte, veámoslo esforzarse por morir a sí mismo, por extinguir hasta su raíz las viciosas inclinaciones de la naturaleza y domar las rebeldías de la carne. Penetremos, en cuanto es posible, en su vida interior y más nos cautivarán esas secretas ascensiones de su alma hacia Dios que los hechos extraordinarios que rodean su vida y atrajeron sobre él la atención del mundo. Ni un solo rasgo de esta vida nos dejó escrito; su humildad no quiso trasladar al papel ni una sola de aquellas hablas interiores o favores extraordinarios con que lo favoreció el Cielo, ni Dios tampoco lo inspiró que lo hiciera, sin duda porque deseó que hasta en eso fuera dechado del más entero abatimiento.

Innecesario parece insistir en la humildad de Martín. No sólo escogió siempre el último lugar, según la prescripción evangélica y se convirtió en el siervo de todos, sino que además sintió sinceramente que no le correspondía otro puesto ni era otro su debido destino. Por eso las injurias le sabían a halagos y la ingratitud, que tanto suele herir a los corazones más puros, no dejaba en él la menor huella de resentimiento. Las reprensiones, casi nunca justificadas de sus superiores, no sólo las escuchaba mansamente sino que las agradecía y las tenía por justas, besando la mano del que le hería. Jamás se defendió y solo en una ocasión dio a su Prelado la excusa que éste mismo le pedía.

Tenía por costumbre hospedar en la enfermería o en su propia celda a los pobres enfermos y algunos, sea por el desaseo de los dolientes, sea por el temor de un contagio, lo llevaban mal. Debieron decírselo al Superior y éste ordenó a Martín que no lo hiciese en adelante. Ocurrió, sin embargo, que un día llevaron a la portería a un pobre indio, herido de gravedad. El Santo no vaciló, en vista de su estado, en albergarlo en su celda, mas no bien lo hubo sabido el Superior le llamó a su presencia y, después de haberlo reprendido agriamente, le dio una disciplina que el humilde Hermano recibió de rodillas y sin exhalar una queja. Fuese entonces a su celda y con el cuidado que pudo hizo conducir al enfermo a casa de su hermana, a quien dio encargo de llamar a un cirujano…

Ya hemos visto la serenidad y aun la alegría con que recibía los denuestos e injurias de aquellos mismos a quienes servía, como si los desprecios fueran para él halagos y las destemplanzas de los demás le fueran tan agradables como a otros las frases de cumplido. Y es que él se tenía por más despreciable de los hombres.

Pero no basta morir a sí mismo, es preciso morir a todo lo que no es Dios y morir crucificado. El amor a la cruz va inseparablemente unido a la verdadera santidad… Pero Martín no sólo crucificó su carne para tenerla sujeta al espíritu y domar sus rebeldías; un más alto motivo lo impulsó a abrazarse con el dolor y el sufrimiento: su deseo de hacerse semejante al Dios Hombre, llagado por nuestros pecados. Un tríptico del convento de Santo Domingo que tiene cierto dejo del primitivismo de los perrafaelistas nos muestra a la izquierda a Jesús de Nazareno, cargado con la cruz y a la derecha a Martín, postrado de rodillas y en el arco del centro una fuente que intenta reproducir la magnífica de bronce del claustro principal. De los labios del Señor brota esta leyenda. «Martín, ayúdame a llevar la cruz», y de la otra parte ondula su respuesta: «Dios mío, Redentor, a mí tanto favor!». He ahí el diálogo que en realidad debió entablarse entre el alma del Santo y Jesús Crucificado…

Rubén Vargas Ugarte, S.J.

Extracto del capítulo ‘El seguidor de Cristo’, del libro «Vida de San Martín de Porras» (1963)

Debe estar conectado para enviar un comentario.